A história se passa num contexto rural de uma vida bucólica,

em seu pequeno mundo encantado, com um misto de realidade e alternando situações

e acontecimentos abstratos, e uma

parte de vida urbana, entre suas memórias escolares.

A Velha Casa Personagens Inesquecíveis

Patinho Amarelo Banho Quente

Estripulias de

Menino

O Velho Pé de Ficus

Folhas Recortadas Personagens de um Cenário Urbano

Mundo Mágico Sementes ao Vento

Dias de Correria Pedra Sobre Pedra

Casa Grande Memórias Escolares

Tempos de Chuva

Personagens

Distintos

A Velha Casa

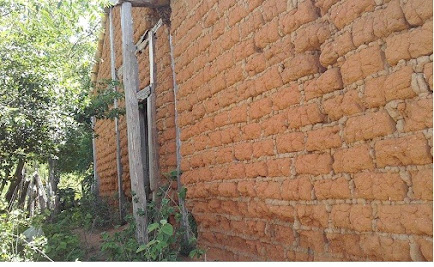

A velha casa, da Fazenda Gameleira, cuja data em que seu pai a restaurou para morar com sua mãe, está gravada

num cantinho da calçada da varanda.

Era uma casa grande, com cinco quartos, duas cozinhas, uma despensa de chão batido, duas salas e uma varanda. Pendurados na parede, como testemunhas de toda uma história de vida, os quadros com as fotos de sua família, em formato de elipse.

Cuidadosamente trabalhada em detalhes: Os homens de terno e gravata, e as mulheres com todos os adereços, editadas e pintadas, num tempo ainda sem os recursos do “fotoshop”, com o filho mais velho no centro, os pais acima, e o menino de dez anos na parte de baixo, formando o círculo da grande família. Ao lado ficava o quadro com a foto de seus avós, e no canto em cima de uma cantoneira, o velho lampião a querosene, que somente era aceso em ocasiões especiais.

Uma delas, era em algumas das noites do mês de janeiro, quando de repente na madrugada, eram todos despertados pelas batidas graves dos tambores, e os assovios das flautas dos foliões de reis. Às vezes passavam até três folias distintas, com suas cantigas entoadas com melodias religiosas. Noutra parede, ficava o cabideiro de pendurar os chapéus: um panamá, para usar em ocasiões especiais, e outros mais velhos. O velho chicote de cabo trançado, com uma argola entremeada no final do cabo.

Ao atravessar a porta que dava para a sala de jantar,

ficava pendurado acima, na parede,

o incansável e fiel senhor do tempo. Um relógio redondo de longos ponteiros, movidos por uma pilha grande, que durante muitos anos, marcou o tempo de

toda uma vida. Tempos em que os

ponteiros das horas, levavam uma eternidade para percorrer o grande círculo.

Nas noites em que o vento não assoviava nas bordas das

telhas, e sem a orquestra dos

grilos, e o cantar das corujas em cima da pedra –que um dia escorregou e

ficou derreada no lajedo em frente da casa– dava pra se ouvir o tic-tac de seus

longos ponteiros, que entrava pela noite adentro,

até o galo anunciar o raiar de mais um dia, com a

alvorada dos cardeais e João-de-barro, na mangueira nos fundos da casa, e não demora muito, o sol despontava

atrás da serra, iluminando mais um dia de aventuras, que não tinha

um roteiro pronto.

A sala de jantar era onde ficava o guarda-louça –uma cristaleira antiga, comprada quando seus pais se casaram– com as xícaras de colorex e todas as pratarias

e talheres que eram usados quando chegavam

visitas pra almoçar. Ao abrir dava pra sentir o inesquecível cheiro do sal de Andrews, que seu pai usava, do

leite de magnésio, das noz- moscadas,

guardadas em uma xícara, onde também ficava o dedal, que sua mãe usava para costurar e remendar as calças do marido.

Em cima ficava o fiel companheiro das

notícias, o rádio Philco de seis pilhas grandes,

que todas as noites, às dezenove horas, seu pai sentava ao lado, para ouvir a voz do Brasil.

O tremelicar da luz vermelha do candeeiro em cima do rádio, com seu clarear tímido, iluminando a parede mais próxima e deixando à meia luz as outras três, da grande sala de paredes brancas, com um filtro “São João” de três velas, em cima de uma cantoneira de três pernas, sempre com sua água fresca-gelada. O rádio era uma espécie de ponte, entre o mundo cotidiano e o mundo virtual, até então de sons, mas muito cheio de variedades. Às vezes, funcionava como “despertador”. Logo às cinco da manhã, todos eram acordados pela “latumia” do programa do Zé Bétio, mandando jogar água nos preguiçosos. Antes do almoço, era hora de ouvir o programa do Gil Gomes, com sua voz esticada, alongada, meio grave e incisiva, que gostava de prolongar as vogais, ao relatar casos policiais. Geralmente duravam mais de meia hora, como era na parte da manhã, os afazeres às vezes, não permitia que o menino soubesse o desfecho dos casos, o que lhe causava certa inquietude, pela frustração de não saber o final de determinada história.

À tarde as moças paravam para ouvir as radionovelas. Os

arranjos musicais e a voz dos protagonistas, eram mesclados por uma composição de sons dos mais variados. Um,

era a doce voz da moça do comercial da pomada para dor de ouvido (auris sedina):

–Se a criança acordoooou..., doooooorme..., doooooorme meniiiiiina!..., tudo calmo ficooooooou.... mamãe teeem auris- sediiiiinaaaa.

https://www.youtube.com/watch?v=aFwqQAePqf8

Outros, da natureza. O vento assoprando as folhas do pé de

manga ao fundo da casa, o som do

canto meio rouco e fora de hora, do galo dentro

da moita de bambú, com sua prole. As senhoras solteiras, sacolejando, tomando banho de terra, e outra pedrês, acolhendo

sob suas asas, seus curiosos

recém-saídos, das cascas, ainda de pluminhas

amarelas, experimentando algumas

folhas verdes, pra saber o que

pode e não se pode comer. Eles sem saber, tornando coadjuvantes da história.

Ainda tinha o canto –de

assopro de flauta– do anu de pés

pretos; em seu voo rasante do coqueiro e pousou no tamboril, que ficava próxima à caixa d’água, onde os

pacienciosos bois, bebiam água com um

bem-te-vi em seu lombo. Eles de cabeça baixa, matando sua sede, olhava por baixo, o joão-de-barro, que

sentou na beirada da caixa, assunta, bebe água, assunta

de novo e vai embora,

talvez pelo balançar do rabo de Bala Doce: cavalo

faceiro, inteiro, garanhão, – muito arriscado pra menino montar– que só se conseguia por-lhe o cabresto, depois de ter dado duas a três

voltas, nas duas hectares do mangueiro,

para só depois, aparar as clinas e limpar suas orelhas de cara branca, à sombra do pé de Ficus.

O outro cavalo: Garoto, era pacato, –cavalo manso de mulher andar– ficava

no outro mangueiro, senão, ficaria

com o pescoço em chagas,

pelas mordidas do seu desafeto, Bala Doce.

Os tizius e coleirinhas se equilibrando nos frágeis galhos de marmeladas, comendo suas sementes,

disputando espaço com os franguinhos; alguns de pescoço

pelado com suas cristas de adolescente já despontando, e arriscando a sua independência, andando de grupinhos de

seis, longe dos croques-croques de sua mãe pedrês.

Em épocas de chuva, o mangueiro ficava todo colorido com cores alaranjadas, contrastando com o verde do capim. Uma planta conhecida como cordão de frade, decorado com bolinhas verdes felpudas, feito a abajures decorados, rodeado de florzinhas alaranjadas e adocicadas cheias de néctar. Iguaria muito apreciada e disputadas pelos moleques –de pernas arranhadas pelo alto capim colonial– e pelos beija-flores que sobrevoam por sobre as plantas –como se fossem aviões coloridos, perfilados em demonstração de desfile cívico. Quando secas, se transformavam em brinquedos –formando um eixo perfeito de duas rodas de trator– que empurrados com um gancho, iam deixando rastros na terra seca, devido à sua superfície meio espinhosa.

Descendo a pisada do batente de uns vinte centímetros de

altura, chegava-se numa outra sala. Tinha o lavador de rosto com duas bacias e um jarro de esmalte branco, –utensílios obrigatórios de uma época. Tinha uma mesa grande que também era usada por sua mãe, pra cortar os panos, que depois eram costurados na inseparável máquina Singer, que quando não está sendo

usada e num descuido de sua mãe, os pequenos

a usavam pedalando

o pé que movia a roda,

imaginando ser uma bicicleta. Os cortes eram marcados com uma carretilha de costura, cujas marcas ficaram

vincadas na mesa, registrando

o ofício de uma época. Atrás da portinhola de madeira, que dava pra escada, ficava o ferro de passar roupa, quando as

brasas ficavam acanhadas, era usado o

fole para reacendê-las para que as calças

ficassem bem vincadas, porque no outro dia, seu pai tinha que ir até

a cidade.

Tinha um alpendre

onde os menores da casa, ficavam sentados,

aparando água da chuva nas biqueiras das telhas, de onde ficavam olhando

se os carcarás não estavam

arrancando os amendoins, plantados numa área logo abaixo do pé de abacate. Onde de vez em quando,

eram vistos saruês comendo seus frutos, ou escondidos, esperando a noite cair, pra atacar o

poleiro de galinha que sempre estava

cheio de frangos ou atacar o poleiro das galinhas de pinto. Na parede da cozinha sempre o imprescindível

jogo de porta talheres, e outro das

tampas, os panos da prateleira e o forro da mesa, sempre combinando as estampas,

costurados por sua mãe, assim que o anterior

ficasse desbotado e meio sem graça. O banco com

os potes de água fresca e o fogão de seis trempes

que se acendia somente à noite. E em

tempos de andu, rodeava-se quatro ou cinco em torno de uma peneira, juntamente com o pai, para

debulhar andu, e fazer a farofa com

manteiga de garrafa no almoço do dia seguinte. Lá numa área onde ficava o forno e o pilão de angico, que ora era usado para

pilar arroz, ora para tirar o corante

com o fino pó de farinha, ora para pilar café, que depois de torrado, era moído no pilão, cujo “cheirinho” bom de

café, cortinava por toda casa. Encostada no forno, a velha fornalha,

que era usada pra fazer os doces de leite, ou fritar os toucinhos dos porcos que eram abatidos, –que de tão gordo que ficavam, não aguentavam mais se levantar – ou fazer sabão em um grande tacho de cobre. E em tempos de

milho verde, esse tacho, ficava cheio de pamonhas

cozinhando, enquanto outras eram amarradas pelas muitas mulheres,

que se ajuntavam para fazer pamonha, que geralmente ocupava

o dia todo.

Quando era pra se fazer farinha, era usada da “casa da

roda” da casa do Sr. “Vei Miguel”. A

lida começava antes do sol despontar atrás da

Serra do Anastácio, que ao amanhecer, já estavam arrancadas, de seis a dez bruacas de mandiocas, que eram

trazidas para a casa da roda, onde

meia dúzia ou mais de mulheres, de sorrisos abertos com seus lenços estampados na cabeça, raspavam,

e rasgavam a garganta dando risadas.

O dia de labuta, só finalizava à noite com a torrada

de farinha, iluminada pelos candeeiros, regada de

boas risadas, café e também uma ou duas doses de “limpa garganta” da boa, –pra quem apreciava– pra

não quebrar o ritmo das conchadas, das pás feitas de cabaça. Os braços à essa hora, já pedem arrego, devido a dança

de jogar de mãos, pra direita e pra

esquerda e sempre jogando a farinha pra

cima, deixando os cabelos –que

teimavam em sair na beirada do lenço– já

embranquecidos, pelos tantos anos de labuta, mais brancos ainda.

A grande casa da gameleira, ficava a um pipoco de bomba de foguete, distante do pé da Serra do Anastácio. Até então, município de Águas Vermelhas/MG. Tinha a sua frente voltada para o por do sol, onde nas tardes ensolaradas da primavera e do verão, o sol clareava até à soleira da porta que dava para a sala. Tinha o telhado com três quedas d’água, e o lado direito inclinado em declive pro lado da serra, pra que as chuvas de dezembro, não desbarrancasse a parede caiada de branco, que às vezes de tão branca, ofuscava a visão de rolinhas, que frequentemente batiam e caiam na calçada de –pedras irregulares, rejuntadas de cimento– que eram logo abocanhadas pela gata marisca, que já ficava à espreita, adentrando-se pela moita de bambu. Desta moita, eram retiradas as varas dos anzóis pra pescar as piabas no rio da gameleira. O pé da calçada, era decorado com os resistentes pés de boa-noite, com suas flores brancas e vermelhas em forma de pequenas sombrinhas; onde de vez em quando, descuidados mangangás que vinham sobrevoar suas flores, subiam e adentravam pela janela do quarto da varanda, com seu piso de ladrilho branco. Na janela quando aberta, sempre ficava a tranca, inclinada em 45 graus, encravada entre os portais, mantendo sempre aberta com vista para a imponente Serra do Anastácio.

Um zumbido grave ao longe, que parecia de um pequeno avião,

que vinha se tornando mais intenso, mas era de um Mangangá,

que chamou a atenção de um

menino de 10 anos. Ele estava deitado, em seu

raro descanso do meio-dia, no catre trançado com tiras de couro e colchão

de paina, com o lençol “florado”, cuidadosamente assoprando as cinzas dos capins, para que não ficasse impresso o rastro de suas mãos no lençol, –

recentemente lavado por Laura, no lajedo

do rio nos fundos da casa de Dona Atiza. As cinzas dos capinzais que mesmo queimados ao longe, viajara ao

sabor dos ventos, entrara pelas

frestas das telhas e sutilmente, pousavam no lençol frio, do quarto de ladrilhos, com dois catres:

sendo um, usado por seu tio “Zé Gome”. Deitado num deles, estava a observar os feixes de luz que entravam por entre as frestas das telhas brancas,

criando uma cortina iluminada cheias de partículas subindo

e descendo como se fosse um holograma, criando um cenário de filme

de ficção. Este “pequeno avião”,

desviara a sua atenção e seus olhos agora, acompanhava-o em seu voo de zigue-zague, que logo passou

por uma porta –com seus largos batentes

pintados de tinta à óleo azul– e já estava na varanda de piso de cimento queimado com xadrez

vermelho, até sair pela janela da varanda.

Na gaveta da penteadeira do quarto de casal, além das

cartelas de drágeas e os comprimidos,

para quase todo tipo de mal-estar, estava também

o caderno de anotações. Era onde seu pai apontava, com sua caligrafia meio trêmula, os fornecimentos dos meeiros que eram acertados somente ao final do ano, com os

mantimentos em forma de moeda, colhidos por eles.

Após a morte de seu pai, em 21 de julho de 2010, estava ele olhando

a sua valise, que tantas vezes fora usada em suas viagens a negócios. Estava cheia de fotos

e documentos históricos.

Um deles de uma importância muito grande, onde ele se emocionou, ao verificar que era a caligrafia do seu pai. Pôs se a ler, era uma oração que imagina ele, teria sido a sua avó Dona Emília que pedira a seu pai Adenor, que escrevesse, e sempre levasse consigo para lhe trazer proteção. Datava de 30 de maio de 1951, seu pai então, com seus vinte e um anos de idade. Aí ele voltou no tempo tentando imaginar em que circunstâncias, ele escrevera aquela oração, se foi à luz de candeeiro ou sentado na calçada em uma tarde de domingo com a sua mãe Dona Emília recitando em forma de oração, para que Nossa Senhora protegesse seu filho em suas andanças.

A casa grande de Dona Emília com um grande quintal com seus pés de araçás, onde esse menino também brincava com seu inseparável amigo “Ilto”. Tinha um depósito velho, que ao adentrar, se sentia o cheirinho bom das bananas que sua avó punha pra amadurecer. Essa casa, foi cenário de uma travessura. Em uma tarde de domingo, seus pais o deixaram com sua avó, pra fazer uma viagem a um lugarejo chamado Berizal. E enquanto o som dos cascos dos cavalos, iam se esvaindo por entre a poeira meio avermelhada na ladeira que dava rumo a esse lugarejo, o menino já começava a se entristecer com saudades de sua casa. E num piscar de olhos, fora encontrado por um senhor moreno de nome “João Meia Noite”, montado em mula preta, já na ponte sobre o rio do Saco de Dentro. E indagado pelo cavaleiro, ele disse que estava indo embora. Mas o cavaleiro, vendo que o minúsculo menino estava perdido, puxou-o pelo braço sem precisar apear de sua mula, o pôs no cabeçote da sela, e o levou de volta para a sua avó, que já estava muito preocupada, procurando por ele. O cavaleiro entregou o menino, que antes de tomar um café com bolo de puba, havia ganhado umas palmadas, para nunca mais se aventurar sozinho por essas estradas.

Antes da casa de sua avó, morava o seu tio, Nenzinho Pereira. Era uma casa moderna, com seu piso vermelho –de cimento queimado, cuidadosamente encerado com cera colmeína1– Seu telhado, era coberto por telhas francesas, com um grande curral em frente à casa. Quase todas as tardes, ficava um “mar branco”, pelas dezenas de cabeças de gado –principalmente em épocas de visitas dos famosos compradores de gado. Cujo curral era todo construído de pranchas de aroeira, encravadas em mourões cuidadosamente serrados, com suas pontas em formato piramidal pintadas de branco –como se fosse torre de pequenas igrejinhas de cidades do interior– e as andorinhas completavam o cenário, com seu sobrevoo rasante, pousando nessas pequenas torres. Até a seringa de apartar os bezerros, era coberta por telhas francesas, com um grande tronco ao centro, sustentando toda a estrutura do telhado. Bom mesmo era à noite, quando a casa ficava toda iluminada pela claridade das luzes à gás, que se interligavam por um fino cano para cada cômodo, por onde o gás era canalizado. Para o menino era uma novidade, porque na sua casa não tinha esse tipo de iluminação.

1Cera pastosa que se vendia em uma pequena lata redonda de 450 gr., depois de passada no piso, tinha que se escovar com um “escovão” pra dar brilho.

Patinho Amarelo

Um curral que todos os dias à tarde ficava cheio de vacas brancas. Num certo dia, se transformara num estacionamento, de carros coloridos: pick-up, jeeps, fusquinha e brasílias. Os cavalos eram amarrados perfilados nos moirões da cerca do mangueiro. Em sua maioria, as mulheres vinham à pé com uma das mãos segurando suas sombrinhas coloridas, e na outra, um feixe de flores que às vezes já chegavam meio murchas, devido o balançar de braços, desviando dos galhos de vegetação que caíam sobre os velhos carreiros por onde se cortava o caminho pra diminuir a distância.

Colorido também, era o patinho bordado, na jardineira azul do menino, que o tempo desbotou, mas não se apagou da memória – patinho amarelo tal qual os ipês que floresciam no mês de agosto, no boqueirão que se estendia acima, no sentido do lado direito da casa. Assentado na calçada vendo todo aquele entra e sai, sem entender talvez pela sua tenra idade –que não chegava a cinco anos ainda– porque sua avó paterna “Dona Emília”, estava deitada na varanda da casa do seu Tio Nenzinho, toda enfeitada de flores.

Já noutro entra e sai desse, –ele já com seus quase seis anos– foi no velório do seu Avô Materno, “Neco Gomes”. Após uma longa noite de velório, no dia seguinte, o cortejo seguiu na pick-up de seu pai, numa tarde chuvosa de 04 de janeiro de 1974, para ser sepultado no lugarejo chamado Curral de Dentro. Após a saída, ficou-se um início de noite triste, acinzentado, onde uma mulher meio baixa e de sorriso fácil, ficou com os pequenos da casa até seus pais voltarem do sepulto –só se soube bem depois, que essa mulher era sua irmã por parte de pai, casada com o vaqueiro “Geraldo Vaqueiro”.

Desse dia se lembra ainda, dum misto de cheiro de vela queimando, cheiro de flores e um cheiro de café que sua tia Joana estava desempacotando no terreiro logo após o “depós”. Era um cheiro diferente, porque era a primeira vez que ele via café industrializado e que já vinha moído e empacotado. Não se sabe o porque de se ter comprado café, visto que tinha uma chácara de café no quintal da casa.

Estripulias de Menino

Os carros de seu pai – o carro de boi e a pick-up – eram guardados em uma cobertura de esteios, ao lado do curral um pouco acima da casa, que também era usada para guardar a lenha. Em uma tarde de domingo, estava ele todo alegre, com sua camisa nova, atrás da pick-up, ansioso para mais um passeio, quando de repente, uma explosão, igual ao tiro de garrucha de dois canos. O pequeno menino fora atingido, desceu correndo e gritando, assentou-se na calçada com a camisa toda manchada de preto, sem entender o que havia acontecido. Algum outro moleque travesso, tinha introduzido um maxixe no escapamento do carro, e quando deu a partida, o fruto fora arremessado com toda força, e o atingiu. Depois desse episódio, ao ver um caminhão vindo soltando aquela fumaça preta, já procurava distanciar-se, com medo de ser alvejado novamente.

✻✻✻✻✻✻🕜🕝🕝🕜✻✻✻✻✻✻

2Cobertura de duas águas,

construída ao lado da casa de morada

pra se guardar carro-de-boi, e amarrar

cavalo pra esperar chuva passar.

O zigue-zague do cavalo desviando dos galhos de jurema, debruçados à beira do caminho, o sobe-e-desce das pedras, pisando em areias finas e secas, deixadas pelas enxurradas ao pé dos barrancos do carreiro, todo em degraus esculpidos pelas chuvas, e sobre a sela um cavaleiro; uma mão segurando o grande prato de comida apoiado em cima da cabeça da sela, outra afastando os galhos para alargar o caminho. A sela afrouxando cada vez mais, já alcançando a anca do cavalo pampa. E num estalo de dedo, o pequeno cavaleiro caiu de pé com o prato na mão. O cavalo que até então, vinha quase cochilando pensativo, agora assoprava, dava pinote em círculos. Desceu veloz ladeira abaixo quebrando a sela, rasgando sua pela grossa, de duas cores, nos espinhos de jurema, até chegar no curral. Após a deixada da encomenda que levara para os camaradas, estava descendo e ajuntando o que sobrou da sela, vinha vindo sua irmã mais nova; Ivanete, subindo o carreiro de cabelos esvoaçados, tremendo –igual leitão em chiqueiro de terra encharcado, nas manhãs frias de chuva de inverno– não conseguia nem falar, com pensamentos ruins sobre o que poderia ter acontecido com o seu irmão. Mas logo seu coração sossegou, e o sangue circulou novamente nas bochechas branco-gelo, da mocinha assustada, ao ver o pequeno cavaleiro, sem nenhum arranhão –além dos costumeiros nas canelas– também assustado, mas pelos arreios do cavalo que estavam aos farrapos e teria que dar contas ao seu pai.

✻✻✻✻✻✻🕜🕝🕝🕜✻✻✻✻✻✻

Uma caixa de fósforos em cima do batente vermelho de cimento queimado, do fogão à lenha. A tarde já se anunciava, mas o chaminé ainda estava morno do almoço daquele dia de estalos, como se fosse fogos estourando, em festa junina. Um muro de adobe com telhas mal encaixadas, outras quebradas, outras um pedaço sobre o outro, mas nada difícil de pular, ainda mais prum moleque arteiro, acostumado a subir em altas mangueiras, e até umbuzeiro. O vento assoprava forte a folhagem densa-seca da moita de bananeiras, que ficava no grande quintal 3, –que mais se parecia uma fazenda– e num piscar de olhos, a caixa de fósforos logo já não mais estava ali no cantinho da chaminé. Logo já se ouvia os estalos fortes das folhas verdes entremeadas às secas queimando arduamente em grandes labaredas, fazendo grandes ondas de fumaça desenrolando céu acima, que assustavam não só as andorinhas sobrevoando ao redor, mas também ao menino de onze anos, que num pulo já se encontrava assentado num banco da praça. O roncar dos motores dos caminhões Chevrolet D604, ou dos Mercedes 1113 que subiam a rua, –carregados de tijolinhos brancos e areia– se tornava baixo em função do barulho das batidas do seu coração, que quase saltava peito afora, ao ver dali da praça, a grande cortina de fumaça que subia nos fundos de sua casa. Talvez tivesse rogado aos santos da Igreja Matriz ali ao lado, pra que o fogo cessasse. Depois de longa e aflita meia hora, retornou, ainda com as batidas desordenadas e olhar cabisbaixo, pisando em ovos, pra ver o chão preto ainda em fumaças com um umbuzeiro meio chamuscado pelas chamas. Não se soube a causa deste incêndio misterioso. Decerto tenha sido faíscas dos aviões monomotores que sobrevoavam baixo em descida para pousar no campo de avião; ou seria faísca saída da torre da empresa de telefonia, que ficava há uns 70, 80 metros.

3 Era o quintal do Sr. Izalino Miranda, era lugar pra se caçar rolinhas, figas, pardal e surrupiar diversas frutas. Fazia limite aos fundos com o quintal da casa da até então Rua Francisco Sá nº 419

4 Nessa época o movimento desses caminhões era intenso, visto que a cidade ainda estava se fazendo a partir da Rua Santa Luzia, e não era muito usual se usar blocos de cerâmica nas construções, principalmente em muros, diziam que os moleques furava todo o muro com pedradas de estilingue

✻✻✻✻✻✻🕜🕝🕝🕜✻✻✻✻✻✻

Um rapazinho assentado à sombra da calçada, cuidando da sua mais nova aquisição, viu outro, ao longe, descendo em disparada, a ladeira –de pedras soltas e cristalinas, lugar onde-se catava pedras pra estilingue– que vinha da casa do Sr. Tintino Bandeira. Era seu primo Ilton, que veio a passeio, de Taiobeiras à Fazenda Gameleira e foi até sua casa. Encontrou-o assentado na calçada, dando uma papa para uma meia dúzia de filhotes de periquito “jandainha”. Após se recobrar o fôlego da descida em disparada, ficou estatelado e disse que aqueles filhotes não escapariam por estarem muito miúdos e –ainda de bundinha de fora–, quase sem nenhuma pelagem. Feliz pela visita do primo, mas não escondendo o desapontamento, era quase um desencantamento, visto que sempre quis ter aqueles “passarozinhos verdes”, não criados em gaiolas, mas como animais de estimação. Ainda na tardinha, do mesmo dia, após a despedida de seu primo, amassou um barro pôs num saco, juntou os pequeninos despenados, a casa de João-de-Barro, que retirara d´uma umburana, uns dois dias antes, próximo de sua casa, amoitada entre pés de umbu, aroeira e alecrins. Corria um corregozinho d’água fria, minado ali mesmo, debaixo das pedras. Escalou a árvore de tronco grosso –que dava uma volta de abraço de menino–, com um saco de traia nas costas. Após fixá-la na mesma galha que havia retirado a casa dos filhotinhos assustados, desceu apanhou cuidadosamente a prole barulhenta, escalou novamente, e agasalhou-os em seu ninho. No outro dia foram encontrados caídos ao chão, na fria e úmida areia –à beira dum fio d’água fria que corria silencioso, mas que em épocas de chuva, rolava os umbus e até grandes pedras rio abaixo– talvez por ficarem inquietos, ou por seus pais não terem voltado para alimentá-los. Isso causou-lhe um profundo sentimento de culpa.

✻✻✻✻✻✻🕜🕝🕝🕜✻✻✻✻✻✻

A gasolina que fazia a pick-up andar, agora fazia o mundo girar pra ele, tudo porque tentou com uma mangueira, retirar um pouco de gasolina do tanque do carro. Mas como a mangueira não havia descido até o nível da gasolina, ficou no meio, e quando puxava com a mangueira na boca, se inalava aquela somente a evaporação, que logo o deixou meio tonto e por tentar umas três vezes, já saiu quase bêbado. Desceu a “ladeirinha” que dava pra “casa do carro”, passou pela cozinha –que já estava maior do que de costume– passou pela sala do lavatório de rosto, cujo espelho refletia seu rosto embaçado, desceu a escada que dava para o quintal, rodeou o banheiro e foi se sentar na calçada de pedras atrás da casa. Uma parede branca com cinco janelas, que passa girando; cinco lagartixas que passeia pela parede; uma moita de bambu que passa girando; a cerca do mangueiro que passa rodando; um pé de palma entremeado num pé de umbu passa rodando. Passa o galo que passa de novo; canta o João-de-barro; canta o cardeal; o vento que sopra; o céu que se torna meio cinza, –com grandes coelhos transformando-se em dragões. Passa o cachorro que passa de novo e passa de novo; o gato branco –que o chamavam de Zé Branco– a roçar em suas pernas, – que parece perceber que aquele menino não está passando bem. Vem seu pai, que gira com uma latinha de azeite na mão. Mas que finalmente, consegue lhe dá uma colher para que beba. Logo logo, a moita de bambu ficou parada, o cachorro deitado ao seu lado junto com o gato, que estava à espreita na única lagartixa, que antes de tomar a colher de azeite, eram cinco.

O Velho Pé de Ficus

Os descansos diários

de seu pai, após o almoço, eram sagrados.

Às vezes eram na velha espreguiçadeira que ficava ao lado da janela, que enquadrava, emoldurando a

antiga ladeira como pano de fundo.

Que outrora descia carros, agora somente desce cavaleiros ou pessoas a pé. E a primeira visão que se

tem da casa, ao descer por essa

ladeira, é a fumaça saindo do fogão de fora, que é aceso de manhã bem cedo e só se apaga à noite.

Via-se também, a copa do velho pé de Ficus, árvore que também era a anfitriã das

visitas que chegavam com o sol a

pino, e sentavam-se à sua sombra e geralmente

pediam um copo d’água. Costumeiramente eram trazidos dois, em uma espécie de bandeja, caso o primeiro

não desse pra saciar a sede, oferecia-se

o segundo. Como no dia em que uns homens com suas fardas marrons, –que lembrava

também dos uniformes

dos funcionários da antiga SUCAM– que pararam embaixo da sombra para descansarem. Estavam à procura de um

meliante que, dias atrás, sacara de

uma peixeira e matara um homem, lá na fazenda saco de dentro. O menino curioso, e meio receoso, fitava os olhos nas

armas dos homens de farda marrom, que

depois de tomarem água e também um

café, subiram a cerca, atravessaram o mangueiro, e continuaram sua busca rumo à Serra

do Anastácio.

Geralmente as prosas embaixo da velha árvore, prolongavam-se por um bom tempo, na brisa suave e perfumada exalada pelas sedosas e perfumadas flores brancas da espirradeira, planta que ficava à sombra do seu protetor maior. Às vezes o assunto era sobre sociedade de gado, outra hora o acerto da manga que fora roçada, outra hora sobre a preparação da terra para plantar. Os assuntos eram os mais variados, causos e histórias contados por inúmeros visitantes, com um dialético regional de uma variação de expressão linguística muito peculiar, que muitas vezes, não era compreendido por um menino que ficava à espreita “assuntando” a conversa dos adultos. “ínhá7, pispiá8, ontonte9, isso num ostra não10”... expressões que só seriam compreendidos mais tarde, com o passar dos tempos. E essa interação só era quebrada entre um canto e outro, de um tico-tico, ou de uma rolinha sentados nos enormes pés de eucalipto, que ficavam à beira da cerca do mangueiro, onde só hospedava somente animais ilustres: o cavalo de estima de seu pai, o Bala-doce, a parelha de boi, Brasil e Maringá e uma “jeguinha” que era usada para trazer os “vasilhões” galões de leite, lá da casa de Geraldo Vaqueiro. Os sons se misturavam em uma melodia variada, o canto das figas que ficavam nos galhos comendo as sementes do Ficus, o relincho do cavalo bala-doce ou o canto de uma galinha no mangueiro, onde o menino saia correndo para procurar o ninho e voltava com a blusa cheia de ovos, e as canelinhas arranhadas e coçando cortadas pelo capim colonião, que media duas alturas do menino. Nesse mesmo tempo, já permeava o cheiro do café que vinha lá do fogão de fora, onde sua mãe, já punha o queijo cortado em cima da mesa da cozinha; o qual já estava faltando uma fatia, dado pela mãe, ou ligeiramente retirada por um menino levado.

7 O que a senhora disse? oi ... não entendi ...“inhá”

8 Começou a chover, mas parou.... iniciou

“Pispiô chover e parou logo”,

9 Antes

de ontem “Ontonte”

10 Não obsta. Que serve de obstáculo. / Opor-se,

contrariar, impedir. “Isso num ostra não

ta assim sem nuvem, mas pode formar

e chover mais tarde”

11 Um tipo de marimbondo miúdo,

mas de agulha bem quente, eles o conheciam por marimbondo “inchu”

Folhas Recortadas

Num tempo ainda sem as mensagens rápidas

e instantâneas do WhatsApp, mas já no ano de 2002, a rapidez mesmo, eram dos passos

apressados de sua mãe, Maria Júlia. Num pé lá e outro cá, percorria

o carreiro que margeava a cerca do mangueiro, num percurso

os 260 metros, –mas prevenida com um cipó na mão pra não ser surpreendida por algum cachorro de rabo fino e atrevido

deitado à beira da cerca na chegada

da casa de Dona “Senhora de Lero” – para levar

o bilhete antes que o ônibus da escola levantasse poeira na estrada, e não desse tempo de entregar o

bilhete na casa “Jú de Lero”. Os bilhetes

eram entregues para os meninos

que estudavam em Curral de Dentro, entregar

ao seu filho Renilson, que trabalhava numa

escola naquela cidade.

Os bilhetes geralmente eram pra comprar alguma coisa, que seria trazida por seu filhos que costumeiramente chegava depois das 13:00 horas, ainda pra almoçar.

Renilson

Eu alembrei

do nome do veneno da “furmiga” pequena,

é o malagran, falei com você aqui tava errado,

não sei se está certo,

porque não tem ele comprado

viu.

Maria Júlia.

Você

telefona pra Vaina que urbanil está pouco,

se puder manda pra mim viu,

e o da pressão Diovan.

Maria Júlia.

As mãos já sem a mesma “ligeireza” de décadas atrás, que se deslizava a tesoura cortando os panos pra costurar. Mãos já de pele “engrossada” –pelas altas temperaturas das águas ferventes que cozinhava a massa do queijo– guiava a caneta sempre grafando uma letra de cada vez, erguendo-a e continuando até formar a palavra, num ritmo devagar –totalmente destoante do seu andar apressado de estalar o quadril– mas sempre concentrada no assunto que era pra ser escrito, até finalizar com sua assinatura caprichosamente grafada com caneta Bic ponta grossa. A assinatura sempre iniciada pela “voltinha” da letra M, igualmente se escrevia com a seringa sendo apertada, para escrever os biscoitos de seringa nas latas já untadas com óleo pra que os biscoitos não ficassem “garrados” pois ainda teria que se escrever muitas outras letras em formatos de biscoitos, para serem assadas antes que o forno se amornasse, e correr o risco dos biscoitos não ficarem "rechonchudos" e sequinhos.

Depois de escritos, eram cuidadosamente recortados –com a

mesma tesoura, que tantas vezes fora

usada por muitos anos para cortar os panos,

ora pra roupas, ora pra novos jogos de panos de prateleira– margeando o texto escrito, depois era

dobrado –como se dobrava as fronhas depois de alisadas

com o ferro a brasa– ficando de um tamanho que coubesse no bolso pra não

sumir pela estrada, com o sacolejar do ônibus.

Mundo Mágico

Naquele tempo, este mundo se limitava à linha do horizonte. O pequeno menino achava que o mundo iria somente até a curva do horizonte, é como se este pequeno mundo, coubesse dentro de uma redoma de cristal e tinha tudo que ele precisava. O convívio com as pessoas, muitas frutas e brinquedos, alguns imaginários outros reais. Como o cavalo que tinha atravessado no rio no fundo da casa de Dona Preta, um cipó escada de macaco, que ele e outros balançavam. Era um grande “dragão”, que aguentava todos balançando em seu lombo cheio de ondulações. Mas esse grande dragão, um dia foi levado por essas águas revoltas, em dia de enchente. Como a imaginação, não tinha limites, e ultrapassava as fronteiras do mundo real, até as pedrinhas de formato exclusivo, na imaginação fértil daqueles meninos, se transformavam em vaquinhas, que precisavam ser levadas em comitiva de uma fazenda à outra, pelos pequenos vaqueiros. Os búzios, achados em meio à vegetação rasteira das pastagens, soltos, quem sabe propositalmente deixados pelos caracóis, para que também, pudesse se soltar a imaginação daqueles meninos, transformando-os em cavalos; porque o rastro que ele deixava ao ser pressionado na terra, ficava a marca da pata de um cavalo. Era uma grande euforia, quando se encontrava um “cavalo de porcelana”. Os carros feitos de umburana12 ou de latas quadradas de óleo mariflor, estes feitos por Elson filho do vaqueiro “Geraldo Vaqueiro”, onde as luzes de freio, eram as brasas, que colocadas dentro pra “alumiar de noite”.

Às vezes, as brincadeiras e a inteiração com esse vasto

mundo rural e bucólico era repentinamente

quebrada, por um som que vinha de longe, ecoando por entre as nuvens, sem saber em qual direção

olhar, até que se avistava. Era um

pequeno avião, que de vez em quando, passava por sobre o mundo encantado

desse menino. Era uma imagem que além de bonita,

instigava a sua imaginação, de onde vem, pra onde iria, quem estaria lá

dentro, avistando a imensidão d e mundo,

além daquele ao qual ele conhecia, e sempre imaginando como esse avião poderia atravessar a redoma que cobria o seu mundo, e ia olhando até ficar do tamanho

de uma semente de cardo santo –planta que nascia sempre à beira do curral, em épocas de chuva–

e desaparecer por completo entre os enormes coelhos, ou às vezes grandes cavalos brancos no céu.

Nuvens brancas, feito bolas de algodão, iguais às que ficavam no balaio em cima do jirau da despensa.

12

Árvore de

madeira mole, ideal para se fazer

artesanato em madeira. Quase sempre onde se

tem uma umburana, terá também como companheiro, um pé de umbu.

Quase sempre, eu gostava de ficar sentado na soleira da porta da despensa que tinha seu piso de terra batida, elevando um pouco mais alto em relação ao piso de tijolos de ladrilhos da cozinha. Esta soleira era um lugar muito proposital de se sentar, pois podia se sentir o cheiro dos biscoitos de seringa, de queijo e de goma passada, guardados em latas que ficavam em cima do jirau. Era um cômodo que exalava muitas essências. Além do cheiro de queijo perfilados na prateleira suspensa na parede –senão os gatos poderiam abocanhar algum. Dava pra se sentir uma espécie de fragrância adocicada, o cheiro das mangas rosas que meu pai punha pra amadurecer dentro do balaio onde era guardado o algodão pra se fazer as puxadas para os candeeiros, e também usado para passar sabão russo ou álcool nos aranhões das “canelas” dos meninos sapecas. Mas não podia pegar, só quando meu pai pegava e descascava com o seu canivete de cabo de chifre. Mas de vez em quando, algumas dessas mangas sumiam misteriosamente, talvez fossem sorrateiramente retiradas e levadas na carreira.

De manhã, tinha o dia de tomar leite escaldado, –leite com farinha e açúcar em um copo de esmalte deixava em cima da chapa quente do fogão, e ia mexendo até ficar cremoso– aliás, se tomasse leite antes do almoço, só podia chupar manda depois do almoço e vice-versa. Os adultos falavam “leite com manga intoxica, e a pessoa morre”. Em época das férias escolares, todos os seus irmãos iam pra fazenda, e à noite sentavam todos no fogão e quando não tinha milho alho, jogava-se milho comum entre as cinzas quentes, para comer uma pipoca que não abria em flor, mas somente o botão, mas soprava-se o excesso de cinzas e pronto, estava como se fosse as pipocas que o Sr. “Miro Pipoqueiro”13 vendia em seu carrinho, pelas ruas de Taiobeiras.

Quando seu pai estava pra Taiobeiras, ficavam todos na

expectativa da sua chegada. Quando se

via um clarão do outro lado do rio, era aquela

correria, “Nem” está vindo, atiça o fogo pra ferver a água pra ele banhar. Os menores, na expectativa das

balas de amendoim, nata, mel e a

predileta, coco queimado, que eram dadas de três ou quatro para cada expectador. O farol refletia quase no

mesmo ponto do morro, em que a lua nascia,

bela e majestosa, e em noites de lua cheia,

parecia um enorme sonrisal brilhante

e gigante. Em uma dessas noites, todos sentados no fogão, em

que o farol refletiu como sempre, uma

de suas irmãs disse: “que um dia tudo isso iria acabar, o farol não iria mais refletir nas noites de

quarta e sábado”. Ela estava certa, mas certo é também, que jamais irá apagar aquele clarão e todas

as imagens e lembranças que nortearam suas vidas. Em tempos, que o tempo era infinito,

o dia demorava uma eternidade

para passar.

Era tanto entretenimento, que só se sabia quando que já era

o fim do dia, quando o sol se

sucumbia lá atrás da capoeira, com o crepúsculo anunciando que era hora de fechar as galinhas, dar milho para os porcos e cortar lenha pro fogão de dentro

e pro fogão de fora, pra amanhecer boa pra

acender o fogo no dia seguinte.

As noites eram muito aguardadas, principalmente em noites estreladas,

em que todos sentavam na calçada da varanda, pra ver as estrelas, o cruzeiro

do sul, as três marias,

e tentando ver quem conseguia

contar mais estrelas.

E quase sempre, todas as noites, cruzava no sentido leste-oeste, um corpo

brilhante iluminado, que possivelmente

fosse um satélite, mas os mais velhos falavam que era um aparelho, que os olhinhos

curiosos o acompanhava até desaparecer por

entre as milhares de estrelas. Em outras noites, iam todos para a casa do Senhor “Lero” – quando ele não estava muito cansado – pra ouvir as suas histórias de Pedro Malazart e tantas outras, cheias de magia e encantamentos,

que eram narradas com muito realismo

e cheias de expressões corporais de um verdadeiro ator. Todos e principalmente as crianças, ficavam

encantadas, contemplando todas

essas histórias, que de certa forma, alimentava o imaginário e as vivências pueris daqueles meninos.

Tão sorridente e alegre, quanto ao seu pai contador de

causos, era a filha mais nova de Lero e Dona Senhora. Ernita, “Nitinha” como

era conhecida apesar da sua dificuldade de locomoção, por ter sido acometida por

uma Poliomelite (Paralisia Infantil) desde os sete anos de idade. Mas tal

problema, não a impedia de se locomover pela casa, e não lhe tirou a alegria. Cujos

sorrisos, podiam ser ouvidos na casa do Senhor Nen Pereira, que ficava há pouco

mais de 300 passos largos dum adulto, como os do Senhor Miguel, que encurtava

as distâncias com seus passos alongados e cadenciados –difícil pra menino de

pernas curtas acompanhar. Em época de férias, a casa ficava cheia das suas

filhas moças estudantes na cidade de Taiobeiras, onde vinham também os dois

filhos mais novos: um menino e uma menina, que num piscar de olho, estavam na

casa de Lero, seguindo por um carreiro à beira do arame do mangueiro, sempre percorrido

às carreiras, pelos mais pequenos, sempre eufóricos. Pras meninas brincadeiras

de bonecas de pano e até espigas de milho verde ainda novinhas –que se tornavam

lindas meninas de cabelos loiros penteados– e pros meninos, brincadeiras de vaquinhas de

pedra ou de argila, feitas do barro retirado à beira do barranco do rio. Em épocas

de cheia, servia de escola de natação, pra se aprender a nadar com cabaças

amarradas ao corpo, ou boiando sobre pedaços de isopor e até troncos de bananeiras.

Nos meses de maio a junho, era tempo de secar o café, que após a colheita, entrava em cena os meninos das férias de julho. Catavam os grãos que por ventura, ficaram escondidos entre as folhas nos pés de café, ou embolados junto com o tapete de folhas que se formava debaixo de cada cafeeiro. Onde as galinhas que ficavam ciscando na chácara, também ajudavam a achar os disputados grãos. Ficavam muito felizes, quando se enchia a “cumbuca” de coco da bahia, já antecipando a alegria de se poder comprar aquela bola de plástico ressecado, rajada de verde e branco.

Nessa época, os meninos que estudavam na Zona Rural, tinham que andar alguns quilômetros para irem à escola. Na região, tinham poucas escolas. Uma na fazenda até então “Saco de Dentro”, e uma das professoras chamava-se “Dôdô”. Outra escola próxima, ficava na comunidade de Boa Sorte. Entre as primeiras professoras: “Nega”( Etelvina) e Isná, filhas do Senhor Joberto; Zezinha filha do Senhor João “Verdura”. Essas, alfabetizaram muitos adolescentes –alguns já fora da idade-série, por terem que ajudar seus pais na “lida” da roça– mas que frequentavam às aulas depois do almoço, já na parte da tarde. Adolescentes, que hoje, já são pais e mães de família –com mais de quarenta, cinquenta anos– cujos filhos, também estudaram nessa mesma escola, os anos iniciais, até começar a vir o ônibus do transporte escolar –em meados dos anos 2000– buscá-los, para estudar na cidade de Curral de Dentro/MG. Além de dar aula, muitas vezes, ainda tinham que fazer a merenda, e perdiam de um a dois dias, para irem até à cidade de Águas Vermelhas/MG para receberem o pagamento do mês trabalhado.

Na capanga, além de no máximo um ou dois cadernos, os

inseparáveis estilingue ou bodoque –esse

último, levado a tira colo– que nos carreiros, da vinda e da volta, eram

utilizados para abater alguma pequena ave –muito mais por esporte dos moleques

“arteiros” – que também faziam arte no

pequeno caderno de desenho, cujos lápis eram apontados muitas vezes com

canivete. Capanga costurada à mão, pela mãe,

entre um intervalo da cozida de arroz, e o “atiçar” da lenha do fogão, pra

acelerar as labaredas –que “lambiam” o fundo das panelas de fundo encardido– para o almoço

sair ligeiro, a tempo dos pequenos almoçarem e –dar tempo da comida

“assentar” pra não embolar no estômago– e não lhes fazer mal, pelas corridas

“descarreiradas”, para encontrar com os outros colegas na próxima encruzilhada.

A mãe em casa, agradecendo a Deus –em frente ao oratório do quarto de

casal– por ter filhos saudáveis, que

depois de ajudar o pai da lida da roça, ainda irem à escola, para decorar a

tabuada e aprender o BÊ-A-BÁ, segurando o lápis

–não com tanta força, quanto se segurava o cabo da foice e da enxada, na

parte da manhã.

A partir do mês de julho e agosto, alguns novos utensílios,

eram trazidos no pequeno embornal. Um Realejo (uma pequena gaita de boca)

presente dado pelos pais, das viagens em Romaria a Bom Jesus da Lapa/BA. E pras

meninas, bonecas. Geralmente vinham desnudas, e as mães tinham que alinhavar

pedaços de tecidos, para confeccionar os vestidos, pras meninas vestirem suas

bonecas –já tendo suas primeiras lições de corte e costura.

Dias de Correria

No dia de fazer biscoitos, na casa de

Dona Maria Júlia, era uma correria

só. Tinha que ir para o rio arear as latas de assar biscoito, cujas latas, eram feitas das

latas de 20 litros de querosene, que

seu pai comprava em Taiobeiras, o que às vezes resultava em alguns cortes nos dedos, mas nem eram

percebidos, diante de tanta euforia e alegria.

A área em que ficava o forno, estava invadida de cheiro de “dia de labuta”: cheiro das folhas verdes das vassouras, assando, ao varrer as brasas do forno, cheiro de gordura de porco quente, escaldando goma, cheiro de açúcar queimado, caído na chapa quente do fogão, de mais uma coada de café quente, servido em xícaras de esmalte, aos que estavam assentados na c alçada de pedra. O entra-e-sai, de sua mãe, subindo e descendo a calçadinha da cozinha e outra da dispensa, trazendo manteiga de garrafa pra derreter ao fogo, um potinho de sementes de erva doce, e já pedindo pra buscar mais lenha, pra atiçar o fogo, e a chaleira esquentar a água pros menores banharem cedo, porque a água tinha que tá fervendo pra amassar os queijos logo mais à noitinha. O ritmo frenético e o andar rápido de sua mãe, apressava o alisar do branco-alvejado, das sandálias, e a superfície porosa –que mais parecia arroz branco, graúdo, espalhado em cima da mesa com forro branco–, já estava liso e gasto, mostrando o azul do chinelo de duas cores.

Um cachorrinho pé-duro, de olhos fixos nos biscoitos – que caiam, em forma de cascatas, das latas para dentro das peneiras, pra

esfriar – ficava atento, pra ver se

não sobrava algum, que torrou demais, além dos

que o menino já lhe dera, sentado ao seu lado, com uma mão cheia de biscoitos, – ainda meio quentes– e a outra, afagando a cabeça de seu

amiguinho de orelhas miúdas.

A gata marisca,

com seu filhote amarelo, ele mamando, e ela, cochilando, também à sombra do depósito,

já com a largura de dois passos,

visto que já se iniciava duas horas da tarde,

– e ainda assava- se

biscoitos. E se o forno ficasse meio lerdo, querendo esfriar, entra em cena o machado, ecoando pelo mangueiro,

o estalar do angico lascando, pra

chegar fogo no forno. Machado afiado,

amolado por seu Catão14

com seu grande fole, acelerando as brasas; deixava o machado velho, primeiro,

amarelo, depois vermelho

até azular, batendo na bigorna, pra afinar o corte. As

duas caras, o símbolo da sua marca

frisado no ferro fundido, já quase apagada, contando as milhares de toras lascadas por esta estimada ferramenta.

14 Homem alto, sempre com seu jaleco

de couro, para se

proteger das fagulhas

de ferro quente.

Pai de Cidão, Catãozinho e outros. Também morador da Rua Francisco Sá,

O sol, ia caindo devagar, no mesmo ritmo do abre e fecha dos olhos da gata, que olhava o seu dormitório, transformado em brasa viva, e teria que esperar uns dois dias, pra voltar a dormir dentro do seu quarto arredondado. Com o sol meio tímido, e já se escondendo atrás da capoeira, era hora de reabastecer as lamparinas, de juntá-las, e levar para a despensa para encher de querosene, depois de ter desfeito os desenhos de pucumãs que ficavam na ponta da puxada. Eram tantas, que passavam de meia dúzia: uma para cada quarto, uma pra cozinha, uma pra sala, uma pra varanda, outra pra ir no pé de erva cidreira, tirar folhas pra fazer o chá, pra sua mãe tomar os comprimidos. Tinha também, outra para acompanhar –uma hora sua mãe, outra hora, Laura e às vezes Melina– com o copo grande de alumínio, achocalhando e sacudindo, para bolear a massa do queijo até ficar redonda, e colocar na panela15 de salmoura, que ficava no quartinho dos queijos lá fora. Candeeiros esses, que depois de apagados, ainda ficavam escutando muitas histórias, que Laura, Melina e as meninas, ficavam contando em época de férias quando estavam todos lá na fazenda.

15 Quando estas panelas de barro ficavam gastas, pelo sal que as corroíam, ou rachavam, eram usadas para chocar ovos, e se os “muquins” (piolho de galinha) deixassem as galinhas inquietas, punha-se folhas de fumo, que eles sovertiam dali.

Na varanda não. Na varanda, quando chegava visitas,

acendia-se o “Aladim”16,

que tinha toda uma ciência pra se trocar a camisinha do lampião. Tinha que deixar queimar primeiro antes de se usar, e

se pegasse com a mão na tela, quando

acendesse após ela se queimar, derretia

o lugar onde entrara em contato com os dedos, então não era tarefa pra

criança. Entre várias funções

de um menino, que andava voando, pelas estradas

e carreiros, sempre acompanhado de algum cachorro, para levar recados, eram as mais variadas: Chamar Lero, para matar

mais um capado gordo. Além do grito

do infeliz, que agonizava em seu último

suspiro, ouvia-se um barulho, como se fosse um jato cruzando os céus, era o arrastar do feixe de

folhas secas, de coco da bahia, vindo sendo arrastado desde

a xácara, até o terreiro,

para pelar o porco –raspar

a pele preta– e arrancar

as unhas ainda quentes

–quinturinha de nada– pra quem tinha mãos grossas, calejadas pelo cabo roliço da foice e das enxadas

com cabo de mucambo. As mesmas folhas,

que quando ainda verdes, e ainda nas copas dos coqueirais, dançando

ao sabor dos ventos, servia de palco para pássaros-preto, sofrês, figas e cardeais, estalarem e ecoarem seus

16 Lampião à querosene

17Nome de uma determinada raça de porco muito comum nesta região.

Tinha também o dia de “Buscar mais ovos” nas casas vizinhas: Dona Atiza, dona Arlinda e Senhora de Lero, para inteirar os que sua mãe já tinha no prato de barro grande, que ficava no jirau da despensa, porque os biscoitos eram muitos, e ainda era preciso chamar Geraldo Vaqueiro pra varrer o forno dos biscoitos. Na hora de pôr ou retirar os vazilhões (baldes) de leite ou as bruacas da cangalha, tinha que “temar”18 e as suas alças eram presas na cangalha, e um menino era muito útil pra isso, porque sua altura era a mesma da jeguinha. Depois passava-se a cilha por cima para a carga não virar. Quando ele chegava na casa de Lero, seja pra chamá-lo pra matar um porco, ou um carneiro, ou buscar mais ovos, com “D. Senhora” pra inteirar os que sua mãe já tinha em casa, pra fazer os biscoitos: de seringa, de queijo, de goma passada, de coalhada, cozido e assado.

Esses “recados”, ainda que a distância não fosse longa, às vezes, o tempo cronológico, se tornava largo. Aquela procissão, de minúsculas, mas criaturinhas de muita força. Uma comitiva de formigas, em seu ritmo frenético, esbarrando seus faroizinhos, numa pista de mão dupla congestionada, carregando aquelas imensas folhas, que ao assoprar do vento, as tiravam da pista. Os milhares de pés, varrendo o chão de folhas secas, riscando um traçado sinuoso, que era acompanhado pelo curioso menino: tinha que se saber de onde, e qual árvore estavam sendo recortadas, e também para onde iriam, as folhas. O barulhinho das tesourinhas das operárias, recortando em ziguezague as folhas, era o mesmo, dos ponteiros do grande relógio da varanda, que não parava de pular, e nada do menino retornar com a resposta do recado que fora levar.

18 Segurar uma bruaca, enquanto a outra era suspendida, pra se “escanchar” na cangalha.

Quando era pra se chamar seus colegas de aventurança19,

pra pescar piabas no rio, ou fazer

vaquinha de barro, no barranco do rio. Cujos

companheiros, moravam pouco mais que uma pedrada de bodoque bom, distante de sua casa. Mas como o tempo

não se media pela distância, mas

muito também, pelas interações momentâneas com a natureza, não se calculava

o tempo gasto.

Ao chegar, tinha que primeiro subir na cerca de quatro paus, de uma madeira branca, –que parecia ser de caboclo ou jurema branca– depois de bater palmas, ficava esperando pelas investidas e latidos da cachorra baleia. Uma cachorra manchada de branco e amarelo, muito valente. Qualquer semelhança com outra baleia20, é mera coincidência. Essa não era tão sofrida quanto a outra, nem fora morta por um tiro de espingarda, mas era de uma valentia, que impunha respeito. Tinha também outro cachorro de nome não menos sugestivo “Presente”, talvez por ser pacato, levou esse nome. Sempre deitado no seu cantinho, ao pé do barranco do terreiro, nas cinzas ainda mornas, das palhas de feijão que foram queimadas pra se tirar “dicuada” pra fazer sabão.

19Daço e Jueli

20 cadela de Fabiano, ( livro Vidas Secas de Graciliano Ramos)

Ao amanhecer, o inquieto menino, mal tomava seu café da

manhã, e avidamente, descia correndo

a escada que dava para o quintal. Com seu estilingue pendurado no pescoço,

rumo à chácara. Passava correndo

entremeando por entre os pés de café, coco da Bahia, mexerica, lima, laranja branca,

manga-rosa, etc, plantados há anos, por

seu cuidadoso pai. As pequenas e adocicadas manga umbu, eram tantas,

que nem a meninada dava conta. Jogava-se

pros porcos, jogava-se pros bois e cavalos no

mangueiro, as apanhadeiras de café saiam

com as trouxas cheias, ainda assim, apodreciam embaixo da mangueira. Seus caroços serviam

de alimentos pras pacas que vinham na madrugada, pra serem esperadas

pelos caçadores assentados numa galha feita de banco de espera –a mesma galha

Era uma correria quase esvoaçada, quando era pra olhar se a arapuca armada na tardezinha do dia anterior, tinha pegado alguma juriti –que vinha em abundância na chácara, assim que o dia amanhecia–. As armadilhas eram amarradas com tiras feitas das cascas do jequitibá que ficava à beira do rio –que aqueles meninos o conheciam como borá– cujos frutos eram uns canudinhos serrilhados na borda, semelhante à boca de uma traíra, que os meninos pescadores, usavam para imitar o boque que o senhor Miguel usava para acender o seu cigarro de palha. Em uma dessas manhãs, teve uma grande surpresa. Ao chegar para olhar uma arapuca –que fora feita com muita maestria, com “maniva”21, pelo velho Olegário– se deparou com três juritis. Ficou de cócoras, sentado sem saber como retirá-las sem que escapassem. Quando a pescaria ia no sentido rio acima, e chegando ao fundo da casa grande, os meninos deixavam os anzóis e embrenhavam no carreiro vincado por entre os altos capins colonião, até chegar no quintal da misteriosa casa grande.

Uma casa com fama de mal-assombrada, com suas imponentes paredes de adobe erguidos a

“tição” (transversal), com seu alicerce

de pedra e largos e altos portais, –dizem até ter sido construída por escravos–

e enquanto os outros meninos

estavam em cima das mangueiras das saborosas mangas

sapatinhas, o menino arriscava a aproximar-se da casa, ia até o terreiro, mas as velhas janelas, pareciam grandes olhos cansados olhando

pra ele, e já vinha à tona, todas

aquelas histórias de assombração, aparição que rondava aquela velha casa, sempre contadas pelos mais velhos.

Uma simples lagartixa que desceu da parede e corria

por entre as folhas secas de café e do velho pé de jenipapo, já fazia aquele menino voltar correndo. Juntava-se aos outros, meio espantado com o coração

palpitando, mas não deixando transparecer, é claro. Afinal, quem ia ter medo

de uma simples lagartixa.

21 O caule da madeira do pé de mandioca.

22 Pequena ave de voo curto, comum em capoeiras

Uma minúscula capelinha, aos fundos, pra fazer a última

despedida aos que estavam partindo.

Também era usada pelos foliões de reis, que

entravam somente a metade, e a outra cantava do lado de fora, ou entrava os instrumentos, ou somente os

foliões; no dia seis de janeiro, dia

de se pagar promessa. Suas paredes rachadas, com uma portinha ressecada, –feita só pra passar gente pequena–, com rachaduras que servem de janela pras lagartixas espiarem

alguns dos moleques

medrosos se aproximarem. Sob o piso de ladrilho, ficava seus avós paternos, –Sebastião Pereira e Dona

Emília– que estão sepultados ali, aos pés do pequeno altar, em seu descanso eterno.

Casa Grande

Esta imponente e centenária moradia, uma senhora e anciã,

seguramente atravessando mais de um século de existência, e resistência,

construída por homens fortes, pra servir de moradia pra algum senhor de posses.

Casa cheia de histórias e misticismos, com suas grossas paredes de adobe,

erguidas à “tição” –tição é o nome dado a um tipo de assentamento de adobe.

Neste tipo de alvenaria o abobe é assentado de modo que seu comprimento passa a

ser a largura da parede– com seu alicerce e calçadas de pedra, obrigatoriamente

rodeadas e decoradas com os resistentes e singelos pés de boa-noite, com suas flores

brancas, vermelhas e até rosas, em forma de pequenas sombrinhas, tais quais às

sombrinhas das mulheres que frequentavam a casa em tardes de domingo. Seus

largos e altos portais, com imensas portas e janelas, que parecem grandes olhos

cansados, que fitavam o olhar daqueles meninos, que desafiassem a passar sozinhos,

defronte dela, e qualquer calango correndo por entre folhas secas, já era

motivo pra se assombrar e apertar o passo, mesmo em dia de sol claro e luminoso.

Apesar da aparência, que os anos imprime em sua face, hoje

abatida e descascada, esta sede, nos tempos áureos, tempos de muita fartura, foi cenário de muita gente. Seja por labuta, ou por visitas em

tardes de domingo. Também serviu como abrigo de muitos que por ali passavam, seja pra se aguardar as chuvas

de novembro amansarem, pra depois

seguir viagem, seja pra pousar e passar a noite, que aliás, era um prazer dos anfitriões, porque seria

noite de muita prosa, - desde o

nascer da lua por detrás da Serra do Anastácio, que vinha cortinando seu clarão, alvejando suas

paredes caiadas de branco-, e as prosas

iam até chegar a hora de dormir, que rigorosamente não podia se estender além das oito, oito e meia. –O

senhor pode vir banhar os pé pra “agasaiar” no quarto da varanda.

De tempos em tempos, uns trinta dias antes do acontecimento, corria-se a notícia que o padre viria, cuja data, já estava cuidadosamente circulada na folhinha pendurada na parede, próxima ao cabideiro de pendurar os chapéus. Cantinho onde sempre ficava o trio: um chapéu de sola de couro curtida, –já azulegado (acinzentado), pelas tantas chuvas, e pelos tantos sóis que cuidou, pra não esturricar os cabelos brancos do seu fiel e inseparável dono– o velho chicote de cabo trançado, com uma argola entremeada no final do cabo e um par de esporas, com suas rosetas de aço inox, de sete pontas. Aí a mula preta era arreada, atravessava lajedos, córregos, embrenhava-se por carreiros vincados nos imensos mangueiros de capim colonial, onde dava pra ver somente o velho chapéu surrado do portador, que ficava encarregado de espalhar a notícia, há tempo, pros preparativos que seriam arranjados e providenciados pro grande dia.

Aproveitando que o Padre vai vir, era dia dos solteiros estrear aquela calça de tergal azul marinho com a camisa listrada, e pros rapaz “mais ou menos” até mesmo estrear o terno risca de giz, com o chapéu “panamá”, com uma das abas ligeiramente arqueada mais que a outra de propósito, talvez pra que a pretensa mocinha, avistasse seu dente de ouro encravado num rote, cujo brilho reluzia como uma faísca, ofuscando o olhar da acanhada mocinha debaixo de sua sombrinha cor de rosa.

Aproveitando que o Padre vai vir, era dia de batizar aquele mancebo, já com seus treze anos, que já estava passando da data de batismo visto que padre era visita rara e ilustre. Tava ele, com uma pequena cicatriz de anteontem, quando o barbeiro, numa de suas tantas risadas, deixou escorregar ligeiramente, sua navalha, fazendo um pequeno arranhão. Por tradição, se o padrinho tivesse uma ou duas cabeças de gado era bom, pra resguardar o futuro do afilhado, caso seus pais fechassem os olhos antes do tempo.

Aproveitando que o Padre vai vir, um dos meninos a serem batizados, havia ganhado um sapato novo, e ficava de olho, um no sapato novo –pra não sujar da poeira que vinha do curral, já cheio de cavalos, com suas selas levemente afrouxadas, visto que a missa ia demorar– e outro olho na ladeira, onde o jipe verde, do padre, já vinha descendo, em primeira marcha, pra não correr o risco de o veículo desgovernar e bater na cancela, que ficava já na boca da ponte do rio da Gameleira.

E num piscar de olhos, o menino já estava na cancela, com suas tábuas largas, feitas de peroba, -aliás o oratório da sala onde a missa é celebrada, foi caprichosamente polido com óleo de peroba- era empurrada ladeira acima pra abrir, após o padre passar, o menino, por não aguentar o peso, na hora de fechar, soltou-a e a pesada cancela, angulada meio “derreada” de cima pra baixo, bate forte no mourão de aroeira, reverberando nas pedras, primeiro rio abaixo no sentido das águas e depois, ecoando um som de estalo, rio acima, por entre os ingazeiros e as imensas e frondosas gameleiras, que gentilmente cediam suas sombras pra refrescar os barrancos e as pedras, onde as moças assentavam pra lavar e arear as chinelas havaianas, pra chegarem lustrosas na missa, visto que vieram de longe assoprando as estradas empoeiradas, com suas chinelas, em um ritmo frenético, pra se chegar antes do meio-dia, hora que inicia a missa. E essa sombra, é abençoada, visto que uma das senhoras, tinha uma criança de colo, e vinha num malabarismo, alternando entre a sombrinha, e o lado em que escanchava a criança. A mãe, com os músculos dos braços já doloridos, visto que ainda ontem, havia pilado dois pilões de arroz vermelho, e depois de tirado a casca, ainda tinha que pilar novamente com folhas de goiaba, pra se remover o vermelho indesejado do arroz-vermelho, então era labuta puxada e somente pra braços fortes.

Aproveitando que o Padre vai vir, era tempo de costurar aqueles tecidos comprados do mascate, que passara há seis meses e retornaria somente após a colheita dos mantimentos, pra se receber e trazer mais novidades. Embaixo do grande pé de mulungu, formava-se uma grande alegoria com uma aquarela de matizes das mais variadas cores. As moças, senhoras casadas, –e até mesmo algumas resistentes vovós– com suas sombrinhas estampadas, vestidos, saias e blusas, ora rosa, ora quadriculada. Em sua grande maioria, os tecidos eram estampados com motivos florais, cuja fragrância das águas de cheiro das moças, permeava do terreiro até à sala, com um misto de café, visto que vinha da cozinha, o cheiro de mais de uma “esculateira” de café, mesmo porque o padre não começava a missa antes do seu santo café.

Aproveitando que o Padre vai vir, era dia de oferecer aquela aguardente especial, guardada há meses em tonel de madeira, pras mulheres não. Pras mulheres, se servia um vinho, mas pouco, pra não aumentar as risadas e atrapalhar a missa. Aproveitando que o Padre vai vir, o vizinho ficou sabendo que o compadre iria casar sua filha mais velha, e ofereceu um capado gordo, pra aumentar a farofa do jantar do casório. O vaqueiro da fazenda que ficava há duas léguas, visto que era dia de festa, prevendo tomar uma, duas, e não mais que três branquinhas, e depois de muitas risadas, iria chegar tarde na casa de seu patrão. Por isso, já deixou as vacas no mangueiro próximo ao curral, pra ficar fácil apartar os bezerros na segunda-feira às cinco da manhã.

E nessa de aproveitar, aproveitou-se até as vísceras dos capados gordos que se foram nesse dia, pra fazer sabão, que depois serviria pra lavar o vestido da noiva que ficou empoeirado, porque o baile foi no terreiro, e a terra ficou solta por causa dos tantos saltos de tantas botas de tantos vaqueiros presentes na festa. Êita padre que trouxe alegria “prês” povo. santo e abençoado padre.

Quem proveitô, proveitô, quem num proveitô, agora somente quando o padre vier de novo... quando? só Deus sabe, porque a diocese de Araçuaí é região muito comprida, e o jipe num passa dos 50 km por hora, além disso, o Padre costuma ficar de dois a três dias pra descansar da viagem, e comer mais um franguinho.

Tem problema não. É o tempo que o mascate passa de novo, e o povo fica prevenido, cheio de cores e perfumes, pra aproveitar o dia de festa quando o Padre vier novamente.

Tempos de Chuva

Em épocas de chuva, de novembro a janeiro, era um tempo mágico. Quando o vento começava a varrer as folhas secas caídas debaixo do velho pé de Ficus, rumo à calçada de cimento queimado do depósito de fora, e da velha garagem, era o prenúncio da chuva. A serra do Anastácio, ficava coberta de um véu branco que vinha descendo, estendido e cobrindo as paineiras e os angicos do boqueirão, até chegar no mangueiro. Mas antes vinha o vento balançando os corajosos bem te vis e tesoureiros que estavam pousados nas altas galhas dos eucaliptos, já de olho nalguma mariposa. O chão colorido de vermelho, das flores que caíam embaixo do pé do flamboaiã. Vento que vinha penteando as grandes moitas de capim colonião, jogando-as pra lá e pra cá, logo já dava pra sentir o inesquecível cheirinho bom de terra molhada, juntamente com a orquestra dos pingos d’água batendo nas telhas. Cada uma com seu tom, e os respingos da chuva que passava por entre elas, refrescava o rosto do menino que já tinha apanhado as peneiras com erva doce, lá do jirau do terreiro da cozinha, já tinha tocado a galinha de pintos que estava debaixo do quarador de roupas, senão os pintos seriam levados pela enxurrada que descia veloz. Passava pelo curral, derramando debaixo do pé de goiaba e desembocando no mangueiro, passando por debaixo da cerca de arame farpado, onde as garrichas faziam seus ninhos nos buracos dos mourões da porteira, entrelaçados pelos pés de cabaça, que vinham rastejando e esticando suas ramas desde o curral. Suas ramas de folhas amargas, seguiam pelo arame até o carreiro, onde as cabaças cresciam meio minguadas, de tanto sacolejar pelo vai e vem das vacas que passavam rente à cerca, para beberem água no rio.

Nos meses de novembro a março, quase toda a cerca, ficava coberta por uma grande cortina verde, decorada com balõezinhos amarelos e alaranjados. Eram os frutos de melão de São Caetano, com suas sementinhas muito apreciadas, mas os meninos a chamavam de “Sacoitana”. Não demorava muito, sua mãe já vinha pedindo uma toalha para cobrir o espelho –senão podia puxar o relâmpago– uma bacia e o jarro de esmalte branco, de banhar rosto, e outras vasilhas, para aparar as goteiras da sala, e do quarto, onde ficava o pequeno oratório com a imagem de Nossa Senhora e outros santos, – para trazer proteção a esse lar.

Quando a chuva cessava e ficava ainda uma neblina fina, o sol despontava ainda meio tímido, colorindo o céu com uma imensa curva colorida de sete cores, sempre com uma das pontas finalizando no rio. A sabedoria popular dizia: que o arco-íris estava bebendo água, e quem se aproximasse, dele seria engolido, e o menino seria cuspido depois, mas como mulher. Ouvia-se o canto do sabiá, –que, aliás, começava a cantar desde a primavera– anunciando o tempo de fartura; dos pássaros-pretos alimentando seus filhos na copa dos pés de coco da Bahia, com as lagartas encontradas em abundância, principalmente no milharal.

Da cerca do terreiro, dava pra avistar a cachoeira que se formava na serra, antes era um fio brilhante que desce serra abaixo resplandecendo suas águas límpidas, agora transformada em uma grande e larga corredeira, com suas águas amarelas. Vista assim de longe, dava uns dois dedos de largura, por um palmo de altura, mas de perto, eram águas que desciam com uma força e velocidade de arrancar enormes pedras, rolá-las rio abaixo. Era a enchente, que não demorava muito, já chegava no rio no fundo da casa, alargando e redesenhando o rio, retorcendo o capim e as árvores à sua beira. Batendo nas pedras e na velha represa que outrora fora quebrada pela força dessas mesmas águas.

O Sr. Nem Pereira, foi quem ergueu essa obra. Sem muita tecnologia, mas com muita coragem e espírito empreendedor, não medindo esforços em construí-la, e talvez também, não tinha como se medir a forças das águas, visto que essa imponente construção, durou pouco mais que uma década e meia. O início, não se sabe, mas o verde do limo (lodo) que banha suas pedras, conta sua história. Uma construção que precisou do despertar de muitas madrugadas –visto que foram muitas mãos, muitas viagens de carro pra trazer de longe o cimento, e muitas viagens de carro-de-boi carreando as centenas ou até milhares de pedras– mas sua construção, foi finalizada em 19/10/1960. Com pedras encaixadas com cimento, encravada no barranco, com uma enorme aroeira atravessada, formando uma espinha dorsal, com outras madeiras perfiladas em pé, formando uma estrutura de emaranhado de pedras e madeiras.

Apesar de estar sabiamente apoiada e escorada numa grande pedra, talvez jamais seria empurrada, mas as águas revoltas, rodeando e lavando a represa, “lambendo” com força o barranco que foi encharcando, e de tanto que empurrava, logo deu-se um estrondo, e suas pedras foram descarrilhando em um efeito dominó assim como foram empilhadas, vindo então abaixo, ruindo um sonho, e um símbolo de prosperidade, que por um período, também serviu como caminho mais rápido pra se atravessar de um lado a outro do vale da gameleira, com as mães agarradas nas mãos dos pequenos “não olhe pra baixo não” porque o balançar das águas e a altura de cinco metros que ficava o barranco a ser alcançado do outro lado, dava até vertigem, tanto é, que se o “camarada” tivesse tomado “uma ou duas pra jantar”, –era “mió” que dormisse aqui e amanhã cê vai. Ao atravessar o rio, do outro lado, tinha uma casa que frequentemente, seus moradores usavam essa represa como caminho. O morador chamava-se “Vei” um senhor simples, trabalhador com seus filhos: Bel, Alírio, Melinha e Eva, cuja esposa dona “Viturina24” quase que diariamente, passava por ela, pra vir cumprir com alguns afazeres na casa de Dona Maria Júlia.

O rio defez o lago, mas a história, –apesar das pedras enverdecidas, da velha represa– ainda atravessa tempo. A enchente produzia um som, que dava pra ouvir debruçado no batente da alta janela da cozinha. Era hora de correr para a beira do barranco e ficar olhando, mas com cuidado, porque o retorcer das águas dava até vertigem. A água espumante da enchente, já chegava ao pé do barranco, fazendo redemoinhos, como se fosse um liquidificador misturando frutas: piabanhas25, bacuparis, ingás, caroços de manga, e de jambo; este último, vindo da chácara do Sr. João Veríssimo, que ficava na margem esquerda do rio Gameleira descendo da Serra do Anastácio. Tinha uma chácara, com uma variedade de frutas. A exemplo das fazendas de Dona Santa, que tinha o até então, desconhecido marmelo –fruta rara.

24 Esta senhora veio a falecer em consequência de queimaduras. Não se soube ao certo, o que ocasionou o incêndio.

25 Frutinha roxa, de pele aveludada do tamanho de um grão de café maduro.

Fazenda que tempos depois fora adquirida por um dos genros do Senhor João Veríssimo. O Senhor Lourival –mais popularmente conhecido por “Lô”– que sempre era visto galopando pelas estradas da Gameleira, com seu inseparável chapéu de couro. Era frequentador assíduo da casa do Senhor Nem Pereira. Seus filhos estudavam em Taiobeiras, e quase toda sexta-feira, ele chegava lá já no cair da noite, com uma ou duas bruacas cheia de frutas e outros “mantimentos” para serem levados pra sua família que ficava aos cuidados de sua esposa Dona Milza. As conversas entre o senhor Lô e o senhor Nem Pereira, eram sempre demoradas; entre os assuntos de fazendeiros, gostava também de contar algumas “anedotas", era muito bem humorado. Quando os pequenos da casa saíam pra cumprimentá-lo, sempre ele trazia consigo um “embornal” com carambola, banana maçã e outras frutas, que Gentilmente eram oferecidas por ele.

Logo abaixo, fica a extrema da fazenda de Dona Arlinda, uma casa grande, que tinha uma “casa da roda” (casa de farinha). Depois de muitos anos morando lá, se mudou para Barreiros. Por uns tempos, "Pulú" e sua família, moraram nessa casa. Homem sisudo, barbudo sempre de chapéu, mas também era muito bem humorado –“pros” que ele conhecia– conseguia até tirar um sorriso daquele rosto escondido, atrás de sua barba escura. Veio a morar também na Casa Grande que tinha fama de casa mal assombrada, mas era só superstições que alimentava o imaginário popular principalmente dos pequenos –que apressavam o passo– quando passavam em frente dela.

Uma outra fazenda que tinha uma novidade, um Monjolo, a qual pertencia ao Sr. Antônio Cândido, –o qual era chamado popularmente de “Tone Câindo”– ambas localizadas numa região por nome de “Vereda do Mato”. Toda semana passava uma caminhonete (C10 amarela) na estrada, já sabíamos que era o Sr. “Tone Câindo”, vindo da “Vereda do Mato”, indo para o Campestre; sempre com seu inseparável motorista e companheiro, o seu filho Edilson. Na Fazenda Vereda do Mato, a sede é um casarão grande, com frondosos pés de fícus à beira do Curral de Dentro/MG; com assoalho de madeira e porão. Tinha um monjolo –um grande pilão, com sua mão-de-pilão, movidos pela força da água que descia veloz da serra– fazia o trabalho de umas cinco "pisadeiras" de braços fortes. Com o tempo, esse instrumento foi desativado, visto que fora adquirida uma máquina de limpar café. Nessa fazenda entre outras pessoas, moravam os irmãos: “Brasão” e “Tiaozão”. Eram dois negros fortes, e impunham muito respeito, quando chegavam em uma festa, montados em suas mulas.

A chuva produzia cheiros de essências naturais diversas: Cheiro de mato molhado, cheiro de capim seco, cheiro de cinza, do capim que fora queimado em agosto, deixando as barrancas à beira do rio, coberto por um grande lençol preto, até que as primeiras chuvas as cobrissem novamente de verde, de um verde escuro e brilhante, dos viçosos capim colonial; cheiro de cachorro molhado, do cachorrinho a roçar em suas pernas, também a admirar o desdobrar da água barrenta da enchente, mas também, arisco e ligeiro, de olho nalgum calango ou preá, fugindo da invasão das águas.

A água que aumentava, já lavava o barranco do rio, com um pé de manga espada à sua Beira. O barranco tornava-se um mirante, pra se ver a enchente, mas se a euforia fosse muita, os incômodos moradores, em sua grande casa numa galha acima, já vinham dar boas vindas. Era uma morada de arapuás, que já vinha zumbindo enroscando, dentro dos cabelos, que era difícil de se retirar, igual aos miscos26 que se enroscavam nos cabelos crespos das “pisadeiras de café” enfeitados "pro" dia de missa.

No dia seguinte, com o sol quente na parte da tarde, era hora de catar as tanajuras, enchia-se vidros de leite de magnésio ou latas de óleo vazios, e jogava-as, no cercado das galinhas, era um alvoroço só. No lajedo que ficava um pouco acima em frente à casa, tinha um sofá esculpido naturalmente na rocha, e sentado nele via-se umas poças d’água que se formaram com a chuva, cheias de uns exímios bailarinos se requebrando, um falava ingenuamente pro outro, “é cabeça de prego”, mas naquele tempo não tinha o perigo do Aedes aegypt, então eram larvas de um pernilongo qualquer ou mosquito, que não iria causar maiores danos. Devido os frequentes dias chuvosos, as águas emergiam cristalinas ao pé do lajedo, e as pedras ficavam cobertas por um tipo de musgo folhado, o qual chamavam de pés de periquito.

Personagens Distintos

Esse pequeno mundo, era composto e visitado por pessoas ilustres e as mais variadas figuras emblemáticas. Tinha a senhora Florinda “Filurinda” –uma senhora alta, de lenço cobrindo os cabelos brancos– que carregava sempre consigo, o potinho de rapé com cheiro de cravo.

O senhor Miguel com seu

andar já meio alquebrado e de passos largos,

com seu inseparável facão corneta, dentro de uma bainha já muito “surrada”. O velho boque: feito da

ponta do chifre de vaca, preenchido com

algodão queimado, com um pedaço velho de lima de amolar enxada, amarrado na borda. Batia-se um cristal na lima e

logo o algodão estava em brasas,

depois de acender o cigarro, fechava-se e ele apagava.

O senhor Major, com sua voz meio rouca, que sempre usava o mesmo jargão quando chegava, antes de apeá de sua mula perguntava: “seu pai taí caburé” uma maneira diminuta, mas alegre de se expressar, e de se dirigir

aos pequenos.